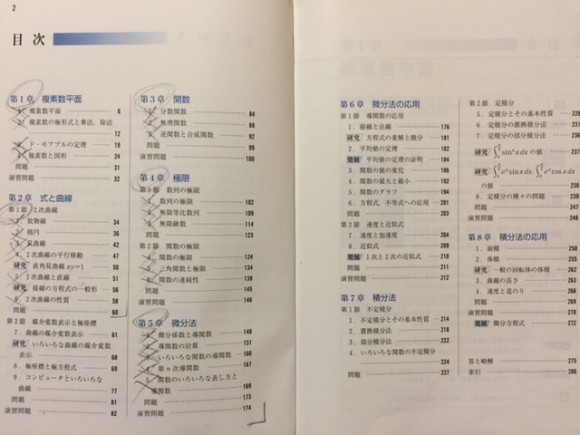

(;^0^)<12週間で,複素数平面,式と曲線,関数,極限,微分法,これらの説明完了した☆)

カテゴリー: 13.高校生に贈る

基本的な学力を身に付ける方法「見直し」

2016−2003数々の合格実績

2016−2010医学部医学科受験

http://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=39497

東京大学 3

京都大学 10

大阪大学 9

東北大学 2

九州大学 1

神戸大学 20

広島大学 10

岡山大学 6

信州大学 4

岐阜大学 3

福井大学 4

香川大学 3

徳島大学 5

愛媛大学 9

香川大学 3

鳥取大学 9

山口大学 1

島根大学 7

秋田大学 2

高知大学 1

宮崎大学 1

大阪市立大学 5

京都府立医科大学 2

大阪医科大学 1

防衛医科大学校 2

合計 123

2016−2003国公立大学受験

http://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=39493

東京大学 27

京都大学 32

大阪大学 34

名古屋大学 4

九州大学 4

東北大学 3

北海道大学 2

一橋大学 4

筑波大学 4

東京工業大学 8

東京農工大学 2

お茶の水女子大学 2

茨城大学 2

千葉大学 2

金沢大学 4

富山大学 1

信州大学 4

福井大学 6

岐阜大学 8

滋賀大学 3

三重大学 1

奈良大学 1

和歌山大学 1

京都工芸繊維大学 1

大阪教育大学 5

神戸大学 57

広島大学 28

岡山大学 16

鳥取大学 16

山口大学 3

島根大学 13

徳島大学 5

愛媛大学 8

高知大学 2

香川大学 8

佐賀大学 2

長崎大学 1

鹿児島大学 3

国際教養大学 7

首都大学東京 2

京都府立大学 1

京都府立医科大学 1

大阪市立大学 22

大阪府立大学 4

兵庫県立大学 28

兵庫教育大学 8

神戸市立外国語大学 3

神戸市立看護大学 3

九州工業大学 2

防衛大学校 3

防衛医科大学校 2

合計 413

2016−2003私立大学受験

http://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=39491

早稲田大学 43

慶応義塾大学 26

上智大学 9

東京理科大学 28

明治大学 22

青山学院大学 19

立教大学 4

中央大学 17

法政大学 4

日本大学 30

東洋大学 5

駒沢大学 4

専修大学 1

国際基督教大学 2

学習院大学 5

東海大学 4

北里大学 6

麻布大学 1

東京工科大学 1

東京工芸大学 1

亜細亜大学 2

大東文化大学 2

日本獣医生命医科大学 1

同志社大学 57

関西大学 40

立命館大学 30

関西学院大学 37

京都産業大学 22

近畿大学 38

甲南大学 22

龍谷大学 3

兵庫医療大学 42

神戸薬科大学 1

神戸常磐大学 23

神戸学院大学 17

神戸女学院大学 11

神戸夙川学院大学 1

神戸松蔭女子学院大学 4

神戸海星女子学院大学 1

神戸女子大学 3

武庫川女子大学 10

親和女子大学 3

甲南女子大学 6

関西外国語大学 4

関西看護医療大学 2

大手前大学 4

兵庫大学 1

宝塚大学 2

近代姫路大学 5

流通科学大学 2

追手門学院大学 2

大阪工業大学 12

大阪体育大学 3

大阪電気通信大学 7

大阪経済大学 1

大阪薬科大学 1

大阪医科大学 2

摂南大学 3

藍野大学 5

京都外国語大学 5

京都薬科大学 6

佛教大学 3

天理大学 2

創価大学 1

合計 681

2016−2003私立高校受験

http://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=39477

灘高等学校 24

白陵高等学校 31

甲陽学院高等学校 12

関西学院高等部 21

仁川学院高等学校 5

雲雀丘学園高等学校 4

須磨学園高等学校 18

武庫川女子大学附属高等学校 8

神戸国際高等学校 1

甲南高等学校 4

報徳学園高等学校 1

神港高等学校 1

滝川高等学校 11

神戸学院大学附属高等学校 4

神戸村野工業高等学校 1

三田学園高等学校 13

啓明学院高等学校 4

滝川第二高等学校 7

東洋大学附属姫路高等学校 38

市川高等学校 18

近畿大学附属豊岡高等学校 1

早稲田実業学校高等部 1

同志社高等学校 8

平安高等学校 1

同志社国際高等学校 3

立命館高等学校 1

立命館宇治高等学校 1

京都共栄学園高等学校 4

京都洛南高等学校 1

大阪桐蔭高等学校 5

大阪星光学院高等学校 2

追手門学院大手前高等学校 2

明星高等学校 2

清風南海高等学校 1

四天王寺高等学校 5

関西大学第一高等学校 2

履正社高等学校 7

智辯学園高等学校 1

天理高等学校 1

岡山白陵高等学校 21

岡山学芸館高等学校 5

英数学館高等学校 1

明徳義塾高等学校 1

合計 314

2016−2003国公立高校受験

http://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=39475

神戸高等学校 28

御影高等学校 16

葺合高等学校 2

東灘高等学校 1

伊川谷高等学校 1

市立科学技術高等学校 3

神戸市立工業高等専門学校 5

明石工業高等専門学校 20

西宮北高等学校 1

県立芦屋高等学校 3

兵庫県立西宮高等学校 9

西宮市立西宮高等学校 8

長田高等学校 19

神戸星陵高等学校 1

神戸北高等学校 4

須磨東高等学校 4

神戸鈴蘭台高等学校 7

尼崎稲園高等学校 3

尼崎北高等学校 1

琴ノ浦高等学校 1

国際高等学校 7

宝塚北高等学校 3

宝塚東高等学校 4

川西緑台高等学校 8

北摂三田高等学校 44

三田祥雲館高等学校 25

有馬高等学校 31

篠山鳳鳴高等学校 1

柏原高等学校 5

西脇高等学校 10

三木北高等学校 5

三木高等学校 4

明石北高等学校 4

明石城西高等学校 1

明石南高等学校 2

小野高等学校 7

姫路西高等学校 45

姫路東高等学校 86

市立姫路高等学校 28

姫路商業高等学校 4

姫路工業高等学校 8

飾磨工業高等学校 25

姫路飾西高等学校 16

琴丘高等学校 23

網干高等学校 14

福崎高等学校 20

北条高等学校 3

加古川東高等学校 60

加古川西高等学校 43

東播磨高等学校 8

加古川北高等学校 2

高砂高等学校 24

高砂南高等学校 5

松陽高等学校 2

播磨南高等学校 1

龍野高等学校 27

相生高等学校 20

相生産業高等学校 2

赤穂高等学校 2

津山工業高等専門学校 1

合計 766

2016−2003私立中学受験

http://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=39448

灘中学校 31

甲陽学院中学校 34

関西学院中等部 11

白陵中学校 42

六甲中学校 10

岡山白陵中学校 20

岡山中学校 3

須磨学園中学校 2

淳心学院中学校 26

滝川中学校 4

甲南中学校 5

啓明学院中学校 6

神戸女学院中学部 9

親和女子中学校 3

甲南女子中学校 1

神戸国際中学校 1

三田学園中学校 7

武庫川女子大学附属中学校 5

神戸海星女子学院中学校 9

東大寺学園中学校 1

洛南高等学校附属中学校 2

同志社 1

立命館中学校 1

立命館宇治中学校 1

京都共栄学園中学校 1

関西大学北陽中学校 2

大阪桐蔭 1

高槻中学校 1

清風 1

四天王寺中学校 2

合計 253

2016−2009私立小学受験

http://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=39442

雲雀ヶ丘小学校 12

関西学院初等部 13

甲南小学校 6

神戸海星女子学院小学校 6

愛徳学園小学校 4

須磨浦小学校 2

仁川学院小学校 5

小林聖心女子学院小学校 1

甲子園学院小学校 2

合計 51

☆ご予約受付スタート☆2015年5月度6月度7月度

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

[スタッフ和田成博:火曜夕方夜,金曜夕方夜,土曜お昼間]勉強を通じて家族みんなが幸せになる,という理念を抱き,徹底した情報収集,作戦の構築,迅速かつ鋭敏な判断力と実行力で,時には厳しく,時には優しく,多くの子供達に影響を与えます。もちろん浪人生もOK!!

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

[スタッフ・・・:月曜夕方夜,金曜夕方夜]弱点を見抜き改善する!,時間を活かし注力する!,目標を定めて没頭する!,これら3つを基軸として,如何なる苦難も乗り越えます。情熱もって信念もって,成功成長への歩みを真面目に直向きに進め,ご家族皆様の大喜びに繋げます。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

[スタッフ熱血プロ:木曜夕方,金曜夕方]数学物理化学英語でお困りのお客様に朗報。用心深く思慮深く,一生懸命に黙々と自分磨きに取り組む姿勢が日頃の言動に宿されたスタッフ。成功成長の歩みばかりか,就業環境に働きやすさを注ぎ,生産性ならびに士気向上の実現に貢献中。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

日頃からの学習方法:日本史

日本史

第1段階

歴史の流れの骨組みを掴む。学校の授業の予習の段階において、各時代区分ごとに教科書を使用してアウトラインを掴んでおくと、学校の授業で話される内容にしても、その他自主的に教科書を読み進めるうえでも、理解がしやすいうえ効率的に暗記ができる。まずは骨組みを確立させることが重要である。そしてその具体的な方法としては、政権担当者を重大事件や政策とともに暗記してしまうことが有効である。例えば鎌倉時代であれば、前から順に、将軍①源頼朝→将軍② 源頼家→将軍③源実朝→執権②北条義時→執権③北条泰時→執権⑤北条時頼→執権⑧北条時宗→執権⑨北条貞時→内管領長崎高資、といった具合である。将軍の順序などは教科書巻末にも掲載されている。そしてこれに重大事件などを加味して流れを作成する。その際には教科書や資料集 の年表に記載のものを使用してもよい。以下、具体例を示す。

将軍① 源頼朝 征夷大将軍任命、鎌倉幕府を開き、政治の体制を整える。

将軍② 源頼家 頼朝の死後、将軍を世襲。しかし若輩だったゆえ祖父の北条時政ら13人の御家人

が合議制を強制。

周りの御家人に対抗しすぎたため、将軍職を下ろされ、伊豆の修善寺に幽閉の後

暗殺

将軍③ 源実朝 兄頼家暗殺の後将軍を世襲するも政治に興味なく、文化人として生きた。

頼家の子公暁による思い込みの復讐によって暗殺。

執権② 北条義時 源氏の正統が断絶したことを区切りとして、後鳥羽上皇が倒幕の挙兵。

これに幕府が対抗して、上皇軍を破る。(承久の乱)

京都に六波羅探題設置 → 朝廷に影響力

執権③ 北条泰時 父義時の死により、執権を世襲。承久の乱以降の幕府の体制強化

①法典整備 御成敗式目

②合議制を制度化 評定衆

③北条の権限強化 執権補佐の連署を設置

執権⑤ 北条時頼 宝治合戦 飾りの将軍九条頼経と有力御家人三浦泰村の反乱

②北条の権力強化 引付衆設置

執権⑧ 北条時宗 ①得宗先制体制の確立

②元寇

執権⑨ 北条貞時 霜月騒動 有力御家人安達泰盛の排除

第2段階:授業

学校の授業を受ける段階において注意するべきことは以下の2点である。ひとつはとにかく先生の発言内容についてはどれだけ小さいことであってもできる限り記録をしていくこと、そしてもうひとつは学習した事項について理解をしようとすることである。前者については、暗記や理解を行う際の助けになったり、問題を解く上でのヒントになったりもするからである。

例1:「承久の乱の後鳥羽上皇は将軍③源実朝の和歌の師匠であった」という情報

→ 当時の源氏と朝廷の距離が近かった。

→ 将軍が暗殺され、源氏の正統が途絶えると、上皇がこれをきっかけにして幕府を終わらせようとした。おそらく源実朝生前の折は、自分が政治に絡まずに北条家が幕府政治を独占していた様子を上皇に伝えていたはず。

→ 承久の乱が北条義時の時に起こったということ、乱の後六波羅探題を設置して朝廷を見張らせたことなど、時代背景を踏まえてこの辺りの時代の流れについて整理をする際の一助となる。あと源実朝の著書「金槐和歌集」の存在や勅撰和歌集との関係など文化についてもまとめて整理ができる。

例2:「承久の乱の後、執権北条義時は3年以内に亡くなっている」という情報

→ 承久の乱の後始末(3上皇の配流、六波羅探題の設置など)のみ義時の時代に行うも、それに伴って幕府の体制を強化する政策(御成敗式目・連署・評定衆)のように少し時間がかかるものは息子泰時の時代に行うことになった。

→ 誰の時代に何があったか、というよくある問題にきちんと対処できる。

以上のようなちょっとした情報を授業で発言することがよくあるので、その都度メモ書きしておいて復習の際にそれに基づいて整理をするということを心がける。学校の授業を聞く段階において気をつけるべきもう一点は、時代背景などについて理解をすることである。なぜこの事件が起こったのか、なぜこの政策を行ったのか、などについて授業で出てきた情報をもとにして細かく理解をしていく。

第3段階:復習① ノートの作成

復習を行う際にはまず、予習において暗記をしていた骨組みと学校の授業で得た内容を踏まえ、教科書を精読する。この段階においては最初予習の段階で読んだ時とは全く違う理解度で読めるはずである。そしてこの段階で教科書と授業の記録、学校のプリントなどを基にして自分でノートを作成する。ノートの作成自体は色んな方法があるが、おすすめは以下の方法である。

〈ノートの作成〉

① ノートの見開きを使用する。左のページには政権担当者を軸として時系列にまとめる。

② 教科書を精読しながら、重要事項をピックアップしていく。特に学校の授業で指摘された部分や教科書の記述で太文字になっている部分は重要事項なので、必ず簡単な説明と共に書き込む

③ ②が終了した段階でひとまずは終了、右のページは空けておく。

④ ノートを見返して分からないキーワードがあったら、用語集や資料集などで調べる。その際に得た付加的な情報についてはその都度右のページに入れていく。視覚的なイメージを補うために資料集の図や写真などを自由に書き込む。左ページは簡単に、右ページは詳細に。

⑤ その後問題集によって問題練習を行った際によく間違える部分や苦手な箇所について右のページに書き込んでいく。

⑥ ノートを随時見返して復習する。

第4段階:復習② 知識のインプット

ノートを作成した段階でだいぶ知識の整理ができているはずなので、次の段階としてはそのノートに記載された内容を基に、反復して復習することで知識をインプットしていく。暗記を行う際には、全体的に大まかな理解から、部分的な理解へとつなげる形で行う。例えば、まず鎌倉時代は①源氏のよる武力支配の時代 → 承久の乱 → ②北条氏による支配体制の確立(北条氏の権力強化・他氏排除) → ③ 得宗先制体制(北条氏嫡流による支配) → 北条氏への不満 → ④ 御内人(北条氏の家臣)の台頭・御家人との対立 → 御家人の不満爆発 → 倒幕 などのように大まかに分類できることを理解したうえで、各①、②、③、④においてそれぞれ誰が政権を担当し、何があったかを確認する。この場合だと、①源頼朝〜源実朝 ②北条義時〜北条時頼 ③ 北条時宗・北条貞時

④ 長崎高資 といった具合である。そしてその次に各①、②、③、④において起こった事件や政策について詳しく検討していく。承久の乱が起こった背景、誰が、誰に対して、何をしたか、そしてその結果どうなったか、をきちんと把握して暗記を行う。その際に気付いた内容や、新たに得た知識についても随時ノートに加えてゆく。目標は何も無い状態で、自分が作成したノートを復元できるレベルである。

第5段階:復習③ 知識の定着

問題集を使用してアウトプットを行う中で知識を定着させていく。ここでは目的に応じて問題集を使い分ける。まず学校の定期考査のレベルについては山川の一問一答を使ってどんどん知識を暗記していく。教科書精読、ノート作成、復習を行った段階なので、大部分はすでに覚えているはずなので、ここでは重要事項に漏れがないように網羅することが目標である。またこの際にはきちんと手を動かして覚えていくことが重要である。特に文系学部の入試ではまだまだ名前を書かされることがよくあるので、この段階から何度も書いて覚えることが重要である。次に入試の基礎として時代別に編纂されている問題集を使用して問題練習を行う。そしてその中で得た知識についても順序ノートに記載し、復習の対象に入れてゆく。また日本史の問題はなんらかの資料から抜粋した長文を基にしているので、問題を解く中で新しい発見がある。それについても順序ノートに加えて、復習の対象とする。センター試験の過去問については、時代区分がひとつ済んだ段階で取り組む。センター試験における問題の配列は今のところ、第1問 全体的な内容、第2問 古代、第3問 中世、第4問 近世、第5問 近代、という形に分かれているので、古代の学習が済んだ 段階で第2問の学習、中世が済んだ段階で第3問の学習、という形で進めていく。

第6段階:論述対策

東大・京大・一橋大など一部の大学では100字以上の論述問題が出題されるし、私立大学においても20字〜30字程度の記述問題がよく出題される。論述問題については、過去問や問題集を解いていく中で典型的なパターンを身につけていくことが中心となる。問題をまず解いてみて、解答 と自分の答案を比較する。その際に足りないものについて検討し、補うことによって自分の答案を正解に近づける努力を行う。一般的には、要点を網羅しきれずに何かが抜けているということが多いので、自分の答案に漏れがあれば、その都度その旨をノートに記載して復習の対象にしてゆく。論述用の問題集を解くと、自分の知らなかった内容や視点に出会うことが多いので、ただ解き方を覚えるのではなく理解を深めることを目的として取り組むことが有効な対策となる。ここまでの段階ではノートの情報量はかなりのものになっているはずなので、次にノートの再現を何も参照しない状態でできるというレベルまで覚えこむ。ノートを紛失しても全く困らない、というレベルを理想として復習を行う。教科書太字のキーワードについて何も参照をせずに正確に説明ができるというレベルになると、だいたいどんなテーマが出題されても書ける。

医学科受験の小論面接で満点突破を狙う作戦

【概略】

対策:個別前期,個別後期 ← それぞれに応じて練り上げます!

制作:面接◯◯案件 ← 会話を成立させる,という仕掛け投入!

担当:和田成博 ← ここ6年で100名以上の合格を輩出!

時間:年間◯◯時間 ← ここが肝心要の結び目なので秘密です!

【日程】

2015年07月度から2015年08月度まで

以上の日程におきましては,面接対策として面接案件原稿制作(叩き台レベルとして志望動機ならびに大学特色は複数対応予定),小論文対策として医学科受験に際する学識ボリュームを頭に注ぐ作業,それぞれを行います。

2016年12月度から2016年2月度まで

以上の日程におきましては,個別試験対策と致しまして,面接対策として面接案件原稿制作(提出レベルとして志望動機制作,既存面接案件の微調整),小論文対策として医学科受験に際する学識ボリュームを頭に注ぐ作業,それぞれを行います。

2016年02月度

以上の日程におきましては,個別前期試験対策と致しまして,面接対策として口頭試問ならびに動作を伴う立ち練(立って練習すること),小論文対策として医学科受験に際する学識ボリュームを頭に注ぐ作業,それぞれを行います。

2016年2月度から2016年3月度まで

以上の日程におきましては,個別後期試験対策と致しまして,面接対策として口頭試問ならびに動作を伴う立ち練(立って練習すること)加えて前期試験の反省ならびに追加案件の制作(前期試験と後期試験との差異),小論文対策として医学科受験に際する学識ボリュームを頭に注ぐ作業,それぞれを行います。

日頃の学習:国語・古典【100%に限り無く近付ける】

古文

第1段階:古典学習の準備段階

古典文法について学習を行う。この段階においては、少なくとも活用の必要なもの、動詞・形容詞・形容動詞の活用について覚えるとともに、助動詞の意味と活用を覚える。注意点としては、これは文法を100%理解するということを目指してのことではなく、読解を行う際において文の構造をきちんと把握することができるようになることを目標としたものであるため、この段階においては決して深入りすることなく、上記内容をクリアしたらすぐに読解の学習へと進む。

第2段階:学校の授業の予習

学校の授業に先立って現代語訳の予習を行う。文をひとつひとつ自分なりに単語に区切って、品詞と単語の意味を適切に当てはめるという形で進める。その際にまず注意するべきは、各種単語の正体をできる限り明らかにしていくことである。例えば動詞であれば、意味だけではなく何行何活用の何形までをきちんと正確に分析して、訳を当てはめることが重要である。特に「給ふ」など終止形の形は同じでも活用の種類によって尊敬語か謙譲語か分かれるものもあるので注意が必要なものもある。特に重要なのが助動詞で、複数ある意味(例えば「べし」だと推量・意志・適当・当然・可能)のどれが適切かを文脈を踏まえて考えて当てはめていく。またその他助詞などについては随時文法書で調べて意味を当てはめる。また名詞や動詞の意味など単語レベルの内容については、随時きちんと辞書で調べて当てはめていく。この際になんとなくで適用してはいけない。きちんと文脈に沿った意味を適用して当てはめる。このときには必ず自分の頭で1度考えることが重要である。そしてその現代語訳に至った自身の考え方が適切であったか、またそうでなければ何が足りなかったのか、を授業で得た情報をもとに分析し、復習によって積み重ねることで解釈を行う力を鍛えることができる。また予習の段階で調べた単語などの情報についてはこの段階できちんと暗記まで済ませておくとより効果的である。

第3段階:学校の授業

学校の授業などで自分の分析と和訳が適切であるかどうかをひとつひとつ丁寧に確認していく。そして誤差があった場合については随時ノートに書き込んで、自分の訳との違いについて考える。なぜ先生の訳はこうなるのか、について考えて説明できるようになればクリア。また一見物語とは関係ないような内容についてもきちんと情報として控えておく。ちょっとしたわずかな内容が、今後初見の文を訳していく際のヒントになる可能性があるからである。例えば、女房は女性の召使いであると訳されることが多いので、身分の低い存在であるかのように誤解しがちであるが、彼女らは今で言うキャリアウーマンであり、またそもそも貴族の子女なので身分は高い。こういったいわゆる古典常識といった知識についてはちょっとした雑談レベルで話されることもよくあるので、すかさずメモしておき、復習の際にその都度覚えていくと有効な学習となる。

第4段階:復習

復習を行う際には、まずは白文を見て全て自力で現代語訳ができるか、文法構造について説明ができるか、について確認しながら音読をしていくことが効果的である。古文も言葉である以上、音読は非常に有効で、音読を繰り返してゆくと文章全体の構造を正確に理解しやすくなるだけでなく、一見意味の分からない文章でも内容を推測できるようになる。また音読を繰り返すことで古文の形が身につくので、助動詞についても接続を暗記しなくても文法問題に正確に対処できるようになる。以上の形で読解についての復習が終了したら次に該当範囲の問題練習を行う。問題を実際に解いてみて、正解と比較し、間違えていたら、その正解となる根拠について分析する。文章全体のどの部分に根拠があるのかを確認したうえで、該当部分に線を引き、再度文章全体を音読する。

その他:和歌の解釈

和歌はまず区切れがあることが多いので、どこで区切れているかをまずは確認する。区切れがあった場合、前半と後半で分けて解釈する。またその際にはまず単語に分けて直訳してみる。ここで意識するべきは、和歌は多くの情報や感情を31文字に詰め込んだものなので、解釈をする際には圧縮されたファイルを解凍するように、いろんな情報を補う必要がある。そこでヒントとなるのが、文脈や掛詞などである。文脈からは歌が読まれた場面、状況、登場人物の身分や様子、などの色んな情報が得られるので、それらを整理して歌の奥にある感情を把握することができる。また掛詞は特にその言葉に対して込められた意味が一番伝えたいことであることも多いので、掛詞を拾い忘れないように注意しなければならない。まずは予習の段階においてできる限り自力で解釈をしてみること、そして授業で適切にその誤差を埋めることが重要である。そのうえで復習を行い、解釈のパターンを積み重ねていく。和歌を詠む際には必ず何らかの意図がある。恋心を伝える、自慢をする、単に感動を相手に伝える、言いにくいことを和歌に乗せて遠回しに伝える、などこういったレベルまで解釈が及ぶようになると大学入試問題においても戦える。

その他②:現代語訳の際には省略を意識する

古文は基本的に主語などの重要な情報が省略されていることが多いので、本文を直訳しただけでは、誰の行動や台詞かが分からないこともよくある。このような状況に陥らないようにするには、省略されている情報を細かく正確に補うことが重要である。特に主語については必ず補って訳すという習慣を身につけるように意識して取り組み、授業において、自分が補った情報が適切かどうかの確認と修正を行って、自然に主語などの省略事項を補える力を鍛えてゆく。主語を取り違えたまま読解を進めた結果、実際の内容とはかけ離れた読解をしてしまうことがよく起こりうるので、特に注意したいところである。主語を補う際のヒントとしては、例えば敬語がある。尊敬語の主語であったり、謙譲語の対象であったりなど、敬意の主体をきちんと把握しておくと、主語を正確に判断するための一助となる。動詞に補助動詞の「給ふ」が着いていたら、その主体は尊敬語の対象であり、登場人物の中から皇族などの身分の高い者がその文の主語である、など判断の基準となる。

漢文

第1段階:予習

予習を行う段階においては、漢文句法に注意しながら本文をまずは書き下し文にし、そのうえで現代語訳を行う。白文を見て主語は何か、動詞は何かを意識して、そこに句法という要素を加味して書き下し文を作成する。

注意点①:漢文の分構造は基本的には英語に類似している。SV、SVO、SVO置き字(前置詞)O、など順序によって訳し方が決まっているので、文型をきちんと把握して分類しながら構造を分析して書き下し、現代語訳を行う。何となくで取り組むと定着しないので、分類することが重要。

注意点②:現代語訳の熟語の構成をヒントにする。例えば「読書」のように動詞を表す漢字は上につき、全体として動詞の意味となる。その一方で「英語」のように修飾語は名詞の前に着き、全体として名詞を表す熟語になる。この点については漢字検定の熟語の分類が参考になる。

注意点③:書き下し文を作成する際に調べた句法やその他文法事項についてはその都度ノートに書き込んでおき、その都度暗記を行う。学校の授業を受ける前に当該内容の暗記を済ませておくと授業自体も効果的に受けることができる。

注意点④:必ず漢字辞典を細かにひき、熟語や漢字について分からないものについてできる限り明らかにしておく。その際には単に辞書的な意味を当てはめるのではなく、漢字や熟語の語源にも注意し、文脈を考慮したうえでその場に適切な訳を考える。また作者や地名、書籍の名称などについてもきちんと調べておくと、背景知識が身につくのでお薦めである。そしてそれが解釈のヒントとなることもよくある。

第2段階:授業

学校の授業を受ける際には、宿題で行った書き下し文と現代語訳が正しいかどうかのチェックを丁寧に行いながら順次訂正を行う。板書や先生の発言内容を残らずノートにメモ書きをしておき、帰宅後の復習に備える。

注意点①:メモ書きをする際には板書の内容だけではなく、雑談レベルの発言内容についても、つぶさに記録しておくことが有効である。もちろん授業に全く関係ない内容についてはその必要もないが、授業内容に関連するものについては、今後の読解においてのヒントとなる可能性もあるし、また漢文における古典常識という面において知識を増やしてゆくことができるからである。注意点②:漢文については正確に書き下し文を作成することが重要であるが、書き下し文を作成した後の現代語訳については古文の知識に基づいて行うということについて意識をしておくことが重要である。

注意点③:予習の段階で考えた熟語や漢字の意味につき、それが文脈を踏まえた上で適切かどうかの検討を入念に行う。その際になぜ先生がそのような訳し方をしているのか、ということについて情報は漏れなくノートに記入しておき、自分の考え方との誤差を埋める。

第3段階:復習

復習については、まずは学校の授業を経て訂正した自己のノートについて改めてひとつひとつ検討を加えていく。漢文句法や漢字の意味などについて学校の授業で得た情報を頼りに、白文を書き下し文に、そして白文を現代語に訳するという作業を行う。そして正解の訳例と比較検討して、自分の書き下し文や現代語訳についての誤差を修正する。その際に、各文章において当該書き下し文と現代語訳になるという根拠を自分で説明できるかどうかの確認を行う。ここでできない部分があれば、文法書や漢字辞典を使用して根拠を探す。ひと通り自分で説明できるようになったら、後は現代語訳を頭に浮かべながら、白文を書き下し文の形で音読する。ひと通り現代語訳までできるようになれば、その次に該当範囲についての問題を解く。そしてその中で間違えたものについては、随時正解にいたる根拠を考え、自分の答案との誤差を修正しつつ必要な内容については随時ノートに加えてゆく。定期考査の前にはそのノートを見返すと全ての情報が集約されている、という状況が理想。

その他全体的な注意点

①句法を覚えることの重要性

漢文は一定分量の句法の暗記と積み重ねが読解力の基礎となるので、句法の暗記については最優先事項として定期的な復習を行う必要がある。そしてその際は、実際に手を動かして書き下し文を作成するという作業が必須である。決して黙読、音読だけで済ませてはいけない。送り仮名とか、置き字の判断などを見逃してしまうことがあり、いざ正確に書き下すことができなくなるからである。

日頃の学習:国語・現代文【100%に限り無く近付ける】

(1)予習 33%

① 文章に対して,なるほど,と考えが及ぶ程に何度も読み込む。

② ここで話が変わっている,と考えられるところに境目ラインを入れる。

③ 何故ここにラインが入るのか?,という説明付け理由付けを準備する。

④ 再度読み込んで違和感を微調整する。

⑤ 各ラインで仕切られた集合毎にテーマをつける。

⑥ 設問を行う。

ここでの作業は,単に正解を見付け出す,あるいは,正当性のある正解を導き出す,ということでは無く,自分なりの思考に基づき文章の意図を理解したうえで結論付ける,ということであり,あくまでも自分なりの正解を設定する,に留める。注意点としては,仮にここでの作業において完璧な正解を求めた思考に基づき導き出した正解であったとしても,これは完璧なものではない。どれだけ予習を頑張ったとしても当該科目の試験においては,33%程度の得点率を確保するにしか及ばない,ということを理解すべきである。

(2)授業 33%

① 板書を書き留める。

② 教鞭を書き留める。

③ 設問正誤を書き留める。

授業中にて実施される板書や教鞭が,当該科目の得点率を伸ばすうえで唯一の手掛かりとなる。とにかく書き留める,という姿勢を呈することに集中(没頭)し,出題者の一言一句を漏らすことなく書き留めることに専念する。この作業では,乱雑な状況でも,走り書きな状況でも,まとまり感の無い状況でも,決して構わない。なぜならば復習段階で見直す機会を得ることが出来る からだ。

授業中,きれいにノートの書き留める,ということを呈する者程,教鞭を聴き漏らす,復習をしたつもりでいる,予習をしたつもりでいる,といった諸行傾向の高さは否定出来ない。仮に,本人が自信をもって復習している,と確固たる意思表示を呈したとしても,その復習割合は限り無く低いことが挙げられる。

ここでの課題は,授業中の内容を取り零しの無いように如何に書き留めることが出来るか,である。書き留める率が高ければ高い程,当該科目の得点率も高くなる。ただ完璧な書き留める作業を呈したとしても,当該科目の試験においては、33%程度の得点率確保にしか及ばない,ということを理解すべきである。

(3)復習 33%

① 設問正誤を煮詰める。

② ピントを合わせ,馴染ませる。

授業で書き留めた設問における正誤認識については,自分の思考と学校の思考を比べる,という作業として考えを割り切る。注意点としては,自分の思考を呈し回答したものの,それが不正解であってたとしても不正解とは考えず,あくまでも出題者との見地の相違といった認識を宿している,と認識すべきである。また一方で,出題者の思考と自分の思考が一致し,そのうえで正解に達したとしても,自分の思考と出題者の思考が完璧に一致している,とは考え難い(偶然性の存在)。やはり上述による不正解時の認識を宿す必要性が同様に存在する。不正解だから不安ではなく,正解だから安心ではなく,正解不正解に関わらず,自分の思考が如何に出題者の思考と異なるか,あるいは,同様なのか,を考える必要がある(ピントを合わせ)。

なぜ自分の思考と出題者の思考で相違点や一致点が発生したのか,ということに着眼点を置き,その裏付けを明確にし続けることで全容解明に繋がる(馴染む)。しかしながら当該復習を完璧に行ったとしても,当該科目の試験においては、33%程度の得点率確保にしか及ばない,ということを理解すべきである。

2015−2003私立大学受験

早稲田大学 41

慶応義塾大学 23

上智大学 8

東京理科大学 26

明治大学 21

青山学院大学 18

立教大学 3

中央大学 15

法政大学 4

日本大学 26

東洋大学 5

駒沢大学 4

専修大学 1

国際基督教大学 1

学習院大学 4

東海大学 2

北里大学 6

麻布大学 1

東京工科大学 1

東京工芸大学 1

亜細亜大学 2

大東文化大学 2

日本獣医生命医科大学 1

同志社大学 51

関西大学 39

立命館大学 29

関西学院大学 35

京都産業大学 22

近畿大学 30

甲南大学 20

龍谷大学 3

兵庫医療大学 39

神戸薬科大学 1

神戸常磐大学 23

神戸学院大学 16

神戸女学院大学 10

神戸夙川学院大学 1

神戸松蔭女子学院大学 4

神戸海星女子学院大学 1

神戸女子大学 3

武庫川女子大学 7

親和女子大学 1

甲南女子大学 6

関西外国語大学 4

関西看護医療大学 2

大手前大学 4

兵庫大学 1

宝塚大学 2

近代姫路大学 5

流通科学大学 2

追手門学院大学 1

大阪工業大学 10

大阪体育大学 1

大阪電気通信大学 7

大阪経済大学 1

大阪薬科大学 1

大阪医科大学 2

摂南大学 3

藍野大学 4

京都外国語大学 5

京都薬科大学 4

佛教大学 3

天理大学 2

創価大学 1

合計 622