www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=24098

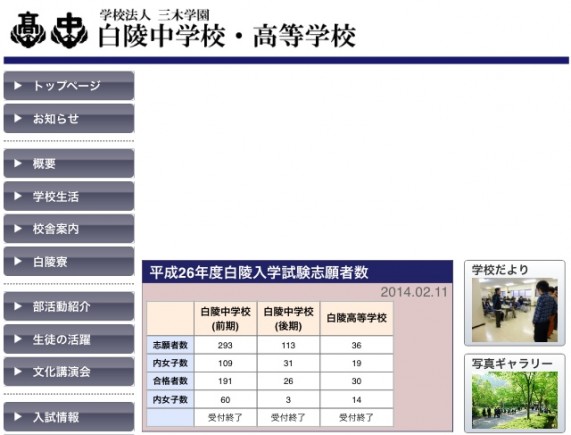

www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=21867

================(学習指導プロセス)===============

(3)学習指導教科

数学

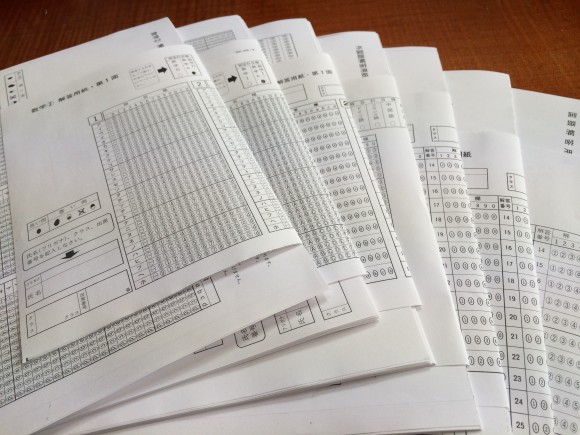

(4)学習指導教材

体系数学,学校教材,その他

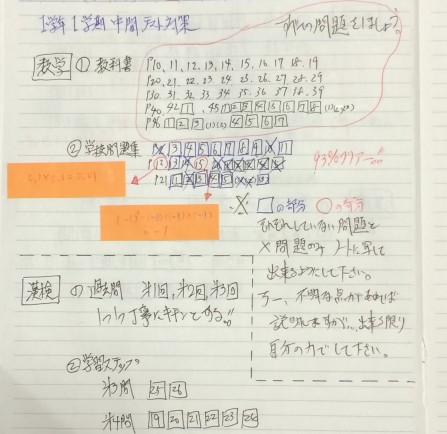

(5)学習指導内容

【概要】としては以下の通りです。

・数学科目の対応を実施致します。

・中学校での学力水準を偏差値60ラインを目処として安定させる,ということを目標とし,偏差値50ラインに吸い寄せられている傾向からの脱却に努め,同時に状況如何に応じた試験における答案でのムラの解消に努めます。

・2014年9月度以降,高校課程(数学1A)の基軸となる要素を差し込みつつ,急激な学力向上ではなく,復習を交えながら,予習を入れながら,勉強する習慣を構築することを前提として,あくまでも段階的な学力養成を自然に繋げてまいります。

【方法】としては以下の通りです。

まずは教科書の内容を完全に理解し,ワークの問題を全て確実に解けるよう日々,計画的かつ戦略的に消化することを重視し,各種対応に注力します。

ワーク活用については,掲載されている問題を全て解き,そこから炙り出された内容を基軸として定期考査直前に繰り返し特訓を重ね,試験において実行実現出来る学力を養うことが狙いです。そのうえで学習内容を出来る限り早い段階で,学校の授業よりも半歩先行く程度の先取り学習を実施し.学校の授業が復習となるような状況を構築します。そして以後習慣化させたサイクルを保ち,概要の実現を図ります。

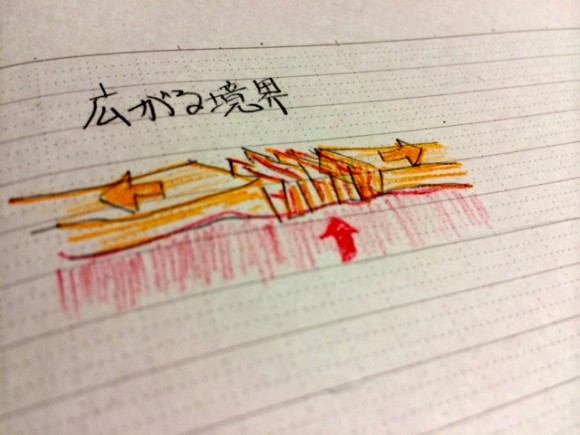

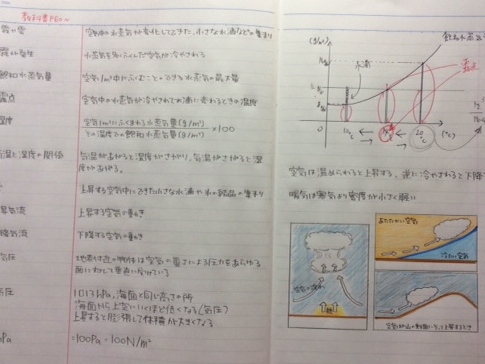

学習指導については,特に一般的な学生が陥りがちな,暗記を中心とした学習にならないように注意して進めます。教科書学習の段階で基本知識をきちんと理解し,各種問題集における演習を行う際,培った学識を元にして考える,という姿勢の育成を重視します。そして,その際に先の将来に重要となるモノが手元で作成し続けるノートです。式や図の描き方,そしてその使い方等をノート作成の過程を通じて,その機会点を保存する大切さ,を学びます。これは,自分が自分の中で迷子にならない,という点で大きなセキュリティーとなります。

=========================================